各地で過疎化や地域経済の衰退といった様々な問題が進行している昨今、地域創生の重要性はますます高まっています。しかし、地域創生を進めるにあたって、具体的にどのように活動すればよいかわからない地域も少なくありません。

そこで本記事では、始動した地方創生2.0を紐解きながら、地域創生の目的や背景などの基礎知識を中心に紹介し、踏み出す一歩を後押しできればと思います。具体的な事例もまとめて取り上げますので、ぜひご覧ください。

INDEX

地方創生と地域創生の関係性

地方創生と地域創生は、広義的にみれば、地域の持続的な発展という共通の目的を有していますが、持つ視点に多少の違いがあります。

地方創生は、人口減少や地方の経済縮小など広域的な視点での取り組みを目指すのに対し、地域創生は、より限定的な視点で、地域独自の課題に焦点を当て、地域住民や地元企業が中心となり取り組みをすることを実施することで、持続可能な地域社会の形成を目指しています。

地方創生と地域創生はお互いに補完しあうことで、より効果的な地域の発展が実現されていくのです。

つまり、地域創生を推進していくために、まずは地方創生の大枠を理解しておくことが非常に重要となります。次章では、2014年度から始まった10年の地方創生への取り組みと、これからの取り組みについて解説します。

地方創生10年の取り組みとこれから

本題の地域創生を解説する前に、深い関係にある地方創生について、2014年度から始まった10年の取り組みに対する成果と今後の方針について、解説します。

地方創生10年の取り組みの成果

地域が抱える課題は、地域ごとに様々である中、地方創生の推進に当たっては、それぞれの自治体が主体的に行う創意工夫の取り組みを国が後押しすることを基本とし、国においては、地方創生の4つの柱①地方に仕事をつくる②人の流れをつくる③結婚・出産・子育ての希望をかなえ④魅力的な地域をつくる。に沿った施策を、デジタル田園都市国家構造の下、デジタル技術の活用強化を図りながら、展開してきました。この間、各自治体においては、地域の課題を自ら把握し、その解決に向けて行政と民間、住民等が連携した取り組みが行われ、暮らしやすさの向上に加え、地域によっては人口増加や、2013年当時の人口推計の値を上回るところもあり、この中には地方創生の取り組みの成果と言えます。

今後の地方創生への取り組み

成果に対し、課題も多く残っています。国全体で見れば人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っていません。人口減少に歯止めをかけ、東京圏への過度な一極集中を是正するための対策は、国全体で戦略的に挑戦すべき課題であり、危機感も持ちながら「自然減」「社会減」それぞれの要因に応じて適切な対策を講じていくことが必要です。

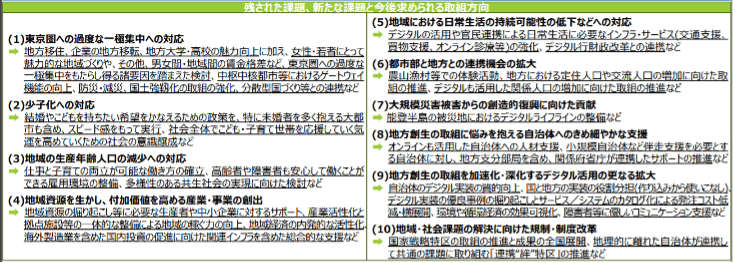

今後は、それらの課題解決に取り組む必要があります。内閣府地方創生推進事務局では、新たに10つの取り組み方向を打ち出しています。

地域創生に「今」取り組むべき理由とは

日本における人口減少と少子高齢化が加速する中、持続可能な社会を見据えた地域創生の取り組みが急務となっています。今から行動を起こすことで、地域の特性を活かした産業創出や若者の定着、生活基盤の整備など、長期的な視点での地域づくりが可能となります。待ったなしの課題に対し、今年から具体的な施策を展開していく必要があります。

【取り組むべき理由01】少子化における人口減少と高齢化の加速

少子化における人口減少と高齢化は、地域にとって様々な課題を引き起こすこととなります。

高齢化社会により、社会保障制度を維持していくために、地域基盤を整え財源を確保していかなければなりませんが、生産人口の減少により財源の確保は厳しくなる一方です。魅力的な地域や産業が人手不足により衰退していくと、若者の流出にも繋がります。このような悪循環を引き起こし、最終的には地域社会の維持存続が危ぶまれてしまうのです。少子化への対策は、来年やればいいという問題ではなく、まさに今すぐに必要な対策です。

【取り組むべき理由02】環境問題と自然災害への備え

気候変動による自然災害が多発し、地域での対策の在り方が問われています。

予測不能なこれら災害に対し、様々な視点から対策を行い、レジリエンス強化を図っておく必要があります。また、それら気候変動を引き起こす温室効果ガスの問題など、環境問題に対しても同時に対応していくことが必要です。国の対策に任せるのではなく、地域の性質に応じ、地域レベルでできることをしていく必要があるのです。

【取り組むべき理由03】デジタル化への対応

少子高齢化や人口減少への対応として、Society5.0への対応が非常に重要となります。デジタルを活用することで新たな働き方を推進し、産業を創出するなど地域主導で行っていくことが大切です。

地域創生が地域にもたらすメリット

続いて、地域創生がもたらすメリットについて、「地域社会」「地元企業」「住民」それぞれの目線からご紹介します。

01地域社会に対するメリット

地域創生を実現することで、地域資源を活用した様々な取り組みや投資が活発となり、新たな産業や企業の誘致によって雇用が創出されていきます。

また、地域の魅力向上による生活環境の向上、来訪客の増加による新たなビジネスの創出による移住者の増加や若者流出の抑制などが見込まれます。

これらの実現により、地域社会全体が活性化され、持続可能な地域社会へと発展をしていくことでしょう。

02地元企業に対するメリット

地域社会の活性は、地元企業にとって多大なメリットをもたらします。

人材の確保や仕事環境の改善による従業員のモチベーション向上、新たなビジネスの創出による事業拡大、多角化の実施、そして、地域との共存による企業イメージの向上と持続可能な経営が可能となります。

03住民に対するメリット

地元住民にとっては、地域経済が安定すれば、公共サービスの充実や生活インフラの整備等により生活の質が向上し、生活環境の改善が行われます。雇用機会の創出により、就職選択が増え、若者のUターンやローカル就職に繋がります。地域活動も活発になるので、住民同士の繋がりなどが強化され、地域コミュニティが活発になります。

これらが実現されることで、国としては、地域間格差が是正され、都市部への一極集中を緩和し、国土の均衡ある発展に繋がり、持続可能な社会や、国際競争力への強化を実現させることができます。

今後、地域創生を成功のためには地域住民、企業、行政が連携し、地域の特性を活かした持続可能な取り組みを進めることが最も重要となります。

地域創生実現に向けてまず取り組むべきこととは

地域創生の目的や効果から、重要性を把握したところで、続いては、地域創生実現に向けた取り組みをご紹介します。

地域資源の整理と現状把握

地域創生とは、冒頭でも述べたとおり、地域資源を活用することで、地域社会を発展させることです。その為には、まず自分たち地域に眠る地域資源を知ることか重要です。自分たちの地域資源は何なのか、それら地域資源が現状どのように活用されているか整理してみましょう。地域資源を知ることは、自地域における強みを知ることになります。

Society5.0の実現に向けて

Society5.0とは、サイバー空間と現実空間を高度に融合させ、経済発展と社会的課題の解決を両立する社会のことであり、「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」をあるべき未来像として掲げています。その為に地域として必要なことは何か、それが実現できたとして、あるべき未来像について、地域を主語にして置き換えた時に、どうなっているのかという中長期視点を持ち考えていきましょう。

教育環境の整備

地域の特色を生かしたプログラム作りや、統廃合による学校運営の在り方、デジタルを活用した教育の高度化など、子どもたちの学ぶ環境と質の向上が求められています。

合わせて、共働きの世代に向けた放課後の子どもたちの居場所づくりなども整備していく必要があります。

これらの大前提として、地域をどのようにしていきたいのか、持続可能な地域社会とはどんな姿なのかというありたい姿を明確にし、それに対する現在地はどこなのかを知っておきましょう。ありたい姿に対するギャップが課題として、地方創生実現に向けた最優先で取り組むべき事項となります。

地域創生に向けた先進的な取り組み事例2選

最後に、地域創生の実現に向けて、実際に自治体にて行われた先進的な取り組み事例を2つご紹介します。

CASE01東大阪“モノづくり観光”活性化プロジェクト

東大阪は高い技術と個性ある町工場が点在していながらも、全国的な知名度は高いとは言えない状態で、従業員の高齢化による後継者不足も深刻化していました。

そのような状況を打破すべく、東大阪は大手旅行会社との連携の上、活性化プロジェクトを実施します。地場産業の活用や教育旅行の誘致などを通して、新たな観光価値を創造しました。

なお、プロジェクトを主導した大阪モノづくり観光推進協会は、現在全国から年間約5,000~6,000人の学生を受け入れる組織へと成長しています。

CASE02「恋のしらやまさん」プロジェクト

石川県白山市では、地域資源の発掘を目的として「恋のしらやまさん」プロジェクトを実施しました。大手旅行会社と連携し、恋愛成就のパワースポット巡りを売りにしたプロモーションです。

プロモーションのターゲットは20代後半~30代女性で、あえてターゲットを細かく絞り込むことで訴求力をアップしたと言います。

プロジェクトの実施により、白山市には恋愛成就祈願を目的とした女性観光客が増加し、新たな人流を創出しました。

まとめ

地域創生は雇用の創出や街の活性化、住民の生活向上などさまざまなメリットがあるとして注目度が向上しています。地域創生実現に向けては、国が自治体主導で新たなプロジェクトを始動できるような資金援助や補助メニューを用意しています。また、地域の活性化を通じて新たな出会いを作り出し、交流・人流を生み出す取り組みも活発化しています。

具体的に何から始めれば良いかわからない場合は、JTBの観光地デジタル化支援事業の目指すべき姿、デジタルソリューションのラインナップをまとめた資料をご活用ください。

観光情報から電子チケットの予約・決済・入場まで、旅行者に提供するソフトウェアサービス『Tourism Platform Gateway』の活用法や、各地域のデジタルソリューションを活用した導入事例を紹介しています。今後地域活性化に向けた取り組みを始めたいと考えている方は、ぜひご覧ください。