日常の喧騒から離れ、旅先で深呼吸をするだけで心が軽くなる——。そんな経験を持つ人は多いのではないでしょうか。ウェルビーイングという観点でも、「旅」の持つ効果に注目が集まっています。

2025年2月、ウェルビーイングに特化したメディア『Wellulu』編集長の堂上 研 氏、多様な人々がウェルビーイングに生きるための方法論や能力について研究している日本電信電話株式会社(NTT)上席特別研究員 渡邊 淳司 氏、JTB 花坂 隆之との対談が行われました。

企業経営においても注目されつつあるウェルビーイング。本対談では、ウェルビーイングの観点での「旅」の持つ効果について語られています。またJTBの取り組みについても紹介しています。ぜひご覧ください。

本記事は、ウェルビーイングに特化したメディア『Wellulu』(https://wellulu.com/)に掲載された記事(公開日:2025.02.26)の転載記事です。なお、インタビュー内容、役職、所属は取材当時のものです。

旅を手段に。対話を通じて自分らしい生き方を見つける

- 堂上

- 今日はよろしくお願いいたします。まずは現在、花坂専務が取り組まれていることを教えてください。

- 花坂

- JTBは大きく分けて「ツーリズム、エリアソリューション、ビジネスソリューション」の3つの事業に取り組んでおり、そのなかのツーリズム事業、トラベル(旅)と地域交流を担っている部門で本部長をしております。JTBのなかではトラディショナルな部門ではありますが、旅行会社と一言にいっても、BtoB(法人)もあればBtoC(個人)もあります。また企業・自治体・学校がお客様になることもあり、つまり「産・官・学」すべてに対して、課題解決につながるソリューションを提供しています。

- 堂上

- 「ウェルネスツーリズム」「ウェルビーイングツーリズム」という言葉もあるように、旅はウェルビーイングに生きるうえでも大切な概念ですよね。

- 花坂

- そうですね。JTBグループの経営理念は「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」というものです。旅という非日常のなかで生まれる出逢いや景色、体験を通じて個々のウェルビーイングと向き合い、それが循環すれば企業や社会全体のウェルビーイングにつながっていく。いわゆる「旅のチカラ」でお客様へ感動を提供し「感動のそばに、いつも」、近しい存在であり続けたいですね。

- 渡邊

- 早速質問ですが、花坂さんは「ウェルビーイングとは何か?」と聞かれたら、どのように答えられますか?

- 花坂

- 人によって色々な解釈はあると思いますが、心身ともに充足、充実した状態のことでしょうか。

- 渡邊

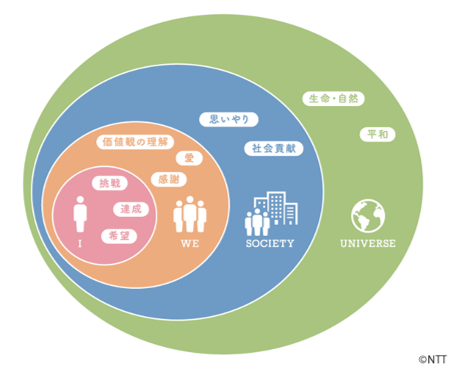

- なるほど。おっしゃるとおり、ウェルビーイングは身体だけでなく、心の充足、充実が重要ですね。さらにですが、人それぞれ心の充足に大切なものは異なりますし、一人では実現できないことが多いです。なので、自分や相手の大切なことを感じ合い、認め合えることも大切です。たとえば、これを持ってみてください。

- 花坂

- これは何ですか?

- 渡邊

- この白い箱は、私の心臓の鼓動に同期して振動しています。今、花坂さんは、私の心臓を持っている感覚になっているのではないでしょうか。私、すごく緊張していますね。私は人前で話すのには慣れているつもりだったのですが、今、とても緊張していることに気がつきました。こんなふうに、普段気づかない自分に意識を向け、それを共有する時間はすごく大切だと思うんです。これは「旅のチカラ」にも通ずるものがあるのではないかと。

- 花坂

- なるほど、面白いですね。

- 堂上

- 僕たちは旅行をするなかで「旅って良いものだよね」ということを、感覚的に感じてはいますよね。実際に旅行の前後では、ウェルビーイング度は変わるものなのでしょうか?

- 花坂

- まず「旅先」で人は日常から解放され、その土地の人と出逢い、特有の自然や風土等に浸ることで、心身ともにリラックスした状態となります。また、五感をフルに活用し、体験や学びに没入することで、体験が参加者のより記憶に残り、創造性や意欲を高めます。不思議なのは、こういった旅先でのことを案外ずっと覚えているものなんですよね。これこそが、まさに「旅が持つチカラ」だと思いますし、ウェルビーイングな生き方につながるのではないかと。

また旅は良いものだということを感覚的に感じていることについて、現在JTBでは「J’sGROW」という教育活動効果測定システムを活用しています。これは、旅によって得た感覚的な変化や旅の効果を測定し、客観的な結果データとして可視化する取り組みです。例えば、修学旅行の前後で生徒の皆さんの意識や行動がどのように変化し、それに修学旅行の活動がどう影響を与えたかなどを可視化する。その結果によって次回以降の修学旅行の内容を改善していき、より良い教育活動を子どもたちに提供できるようにすることを目指しています。こうした取り組みも、ウェルビーイングにつながるのかもしれません。

- 渡邊

- データとして変化があるとともに、生徒さん自身がその変化を実感できるとよいですよね。そのためには「旅」という概念のアップデートも必要だと思います。「〇〇へ行く」という行為としての旅だけではなく、旅の体験を通して自分の内面が変わっていくこと、旅に出る前と少しだけでも変わった自分を発見できれば、それは教育活動や研修にもなるわけです。「旅を終えたとき、自分はどう変わっているんだろう?」という期待感にもつながります。

- 花坂

- おっしゃるとおりだと思います。かつては旅そのものが目的でしたが、現在旅は手段であり場作りです。例えば、修学旅行では広島や長崎などの被爆地に行って戦争の悲惨さを学ぶことが主流でしたが、近年は広島や長崎で起こった歴史を題材に、現地で平和活動を行う若者と対話しながら「自分にとっての平和とは何か」を考え、共に学び合う「平和共育」を進めています。実際に参加した子どもたちからは、「知らなかった自分や相手の一面を知ることにもつながり、『平和について考えること』自体を身近にできるそんな素敵な時間と空間だった。」といった感想もいただいています。

- 堂上

- なるほど。たしかにウェルビーイングな生き方をするためには自分と、他者と、そして自然や歴史との「対話」を通じて自分自身と向き合うことが欠かせません。そのための手段として旅があるのですね。

- 渡邊

- 対話をもう少し広く捉えると、相手にとって大切なことを感じて、それをもとに何か一緒に行動することと言えるかもしれません。例えば、旅先でこれまでの自分とはまったく関わりのなかったコミュニティに出逢ったり、その地域ならではの文化に触れたり。そういう「体験」を通じて、自分が大切にしているものを見つけ、また日常に帰って行く。この世界や自分との対話が、まさに「旅」ですよね。

- 花坂

- そうですね。

- 堂上

- コロナ禍を経て旅行する機会が減ったことで、どんな影響が出ているのでしょうか?

- 花坂

- ビジネス的な影響はもちろんありましたし、日本人がこれまでよりも少し内向的になったかなという印象があります。

- 堂上

- 僕もコロナ禍は人々の分断と孤独を生み、ウェルビーイングを阻害する大きな要因になったと思っているんです。人と人が触れ合ったり、違う価値観の人たちと接点を持ったりできる旅の機会が減ってしまったというのは、生きているうえでの大切な経験を損なってしまっていますよね。

- 花坂

- 人間の基本的な欲求として「移動」というものがあります。それを制限されてしまったことの影響は出てきますよね。例えば、小さい頃に家族旅行や修学旅行で海外に行った経験があるからこそ、「シニア世代になったら世界中を旅してみよう」と思います。そういう経験のない世代がシニア世代になる頃を考えると、少し心に引っかかるものがありますね。

我々が一番危惧しているのは、日本が将来、今よりも内向的になってしまうことです。実際コロナ禍で日本人のパスポート取得率が大幅に下がり、2025年現在では全国で約17%まで落ち込んでいます。

- 堂上

- 17%!?そんなに少ないんですか! たしかに、僕自身も海外旅行より国内旅行が増えました。

- 花坂

- もちろん海外旅行のほうが良いというわけではありません。ただ一方で、ライフステージによって海外への行きやすさは国内以上に変化します。だからこそ我々は若い世代に海外旅行を経験していただき、多様な価値観に触れていただきたいです。

- 堂上

- 僕も大学時代に留学や海外旅行の経験をたくさんしました。ものすごく充実していて楽しかった記憶があるので、子どもたちにも経験させてあげたいなと思います。海外に行ってみると日本の良さを改めて知ったり、これまでの自分の当たり前が当たり前ではなかったことに気づいたりできるんですよね。

- 花坂

- はい。それに国内旅行においては、旅行者が増えれば地域貢献にもつながります。JTBという会社は産官学すべてがお客様ですから、そのネットワークを活かして社会貢献をしたいと考えています。

原点は「あの山の向こうには何があるんだろう」というワクワク感

- 渡邊

- ウェルビーイングに生きるための「対話」について、もし、個人的なエピソードがありましたら教えてください。

- 花坂

- 私は岩手の山間の四方を山に囲まれた場所で生まれ育ちました。当時はいつも山を眺めながら、「あの山の向こうには何があるんだろう」と思っていたものです。年に1回、山を越えて祖母の家に行ったり、たまに盛岡市に遊びに行ったりする非日常感が楽しくて、その頃から移動や交流には興味がありましたね。JTBに入社するときも、定住人口の減少が進む生まれ故郷に、もっとお客様を連れていきたいという思いがありました。

- 堂上

- そうだったんですね。僕も地方出身なので親近感を持ちました。幼少期はどのように遊んでいたんですか?

- 花坂

- とにかくずっと山を駆け回ったり、川で泳いだりしていましたね。友人と裏山に行って、野生のカモシカを見たりとか……。小学校5年生のときに横浜に引っ越したんですが、これまた自然豊かな地域だったので、窓の外を眺めながら「あの山の向こうには何があるんだろう」と思っていました。

- 堂上

- そんな原体験が、実際にJTBさんで仕事をしていることにつながっているんですね。素敵です。

- 花坂

- JTBに入社したのは、とにかくデスクワークはしたくないというのも理由のひとつでしたけどね(笑)。希望が叶って修学旅行営業の部署に配属されたんですが、添乗業務で修学旅行生の付き添いをするのが楽しくて、「世の中にこんな良い仕事があるのか」と思っていました。緊張しながら初めての新幹線に乗ったり、奈良公園で悲鳴をあげながら鹿に煎餅をあげたりしている子どもたちの表情が、どんどん変わっていくんですよ。

- 堂上

- 天職ですね!ちなみに、ご自身の修学旅行の思い出はありますか?

- 花坂

- ありますよ。横浜に引っ越してすぐだったんですが、友人がフレンドリーに接してくれて楽しい思い出をたくさん作れました。

「出逢い」を創造していく

- 渡邊

- 私にとっての旅を振り返ると、どちらかというと旅に「流されている感」が好きなほうです。強い意思をもって一人でどこかに行くのではなく、修学旅行や出張といった何らかの流れがあって、その流れに流されて行く中で偶然何かと出逢う、みたいな。

実は最近も、宮崎県都城市に行ったときに図書館に立ち寄ったんです。そうしたら、そこで現地の高校でウェルビーイングに関する部活動をしている高校生と出逢って、それが縁でその学校で授業をすることになったり……。

- 堂上

- へぇ!素敵な出逢いですね。旅はやっぱり誰かとの出逢いや、新しいものへの気づきを作ってくれるものなんですね。

- 花坂

- 出逢いは新たな気づきをもたらし、成長につながるとても重要な要素であると思っています。偶然の出逢いもあれば、偶然が後に必然と思えるような、人生に影響を与える出逢いを旅の中でも創造できるのでは、とも考えたりします。

JTBでは、旅での「出逢い・対話・問い」をデザインし、一人ひとりが多様な価値観に触れ、自分の生き方や価値観、ウェルビーイングと向き合い、未来の可能性を拡げていく「MY LIV PROJECT」を始動しています。まずは「学(学校)」の修学旅行向けにスタートし、すでに2万人以上の中学生・高校生へプログラムを提供しました。たった一人との出逢いで人生が変わる、修学旅行が子どもたちにとって人生の原体験になるような出逢いを創造し続けたいですね。今後は、この「MY LIV PROJECT」を「産(企業)」、「官(自治体)」向けにも展開していきます。

- 堂上

- 自分の中では想定してなかった人生を変えるような出逢いになるかもしれませんね。

- 渡邊

- 旅行の行先の決定理由が、相談に行ったカウンターのスタッフにおすすめされたから、ということもあります。

- 花坂

- 私が社員にずっと伝え続けていることは、「お客様が希望されるものを提供するのは当たり前。それが満員だったり、満足いただけなかったりしたときに何を提案できるか」。つまり、代案提案力があってこそプロだということです。「紹介されたから行ってみたら、すごく良かった」と言われるのが、我々旅行会社の喜びですから。

- 渡邊

- そういう意味では、お客様のウェルビーイングの価値観に合わせた提案が必要になってくるのでしょうね。例えば、山に行きたいというリクエストがあったとします。その理由が「自然が好きだから」なのか、「挑戦したいから」なのかで代替案は変わります。前者だったら海をおすすめできるし、後者だったらスカイダイビングのツアーをおすすめするとか。

- 堂上

- 旅行したい人のなかには目的が決まっている人もいれば、そうではない人もいますもんね。そう考えると旅行会社のカウンターにいる方は、ものすごい会話力と提案力が求められているんですね。

- 花坂

- そうですね。実際、JTBのカウンターにいらっしゃるお客様の半分以上(コロナ禍以前のデータ)は、目的地が決まっていない状態でご来店されています。ついつい「どこに行きたいですか?」「いつ行きたいですか?」と聞いてしまいがちですが、これではOTAと変わりません。

絞り込み型ではなく拡張型で、どんどんイマジネーションを膨らませて旅を作っていくことが必要です。特にこれからのAI時代、ヒューマンタッチのサービスはますますニーズが増えていきますから、もう一度原点に戻ることも大事だと私は思っています。

一方で、WEBの便利さは活用していくべきです。それに我々はリアルエージェントでありながらオンラインエージェントでもありますから、リアルとWEBをつなぐことも欠かせません。例えばカウンターで相談していただいた内容をアプリでも見られるようにして、一度ご自宅でゆっくり見返していただいた後にホームページでお申し込みいただく……という方法もあると思います。

- 堂上

- カウンターでの対話は、お互いのウェルビーイングを高める要因にもなりますね。

全国112個所すべての社員との対話(出逢い)で実現する人的資本経営

- 堂上

- JTBさんでは、社員がウェルビーイングに働くために意識していることはありますか?

- 花坂

- チャレンジを推奨することです。私が好きで10年くらい使っている言葉に「Swing the Bat!(バットを振ろう!)」というものがあります。空振りすることを咎めるのではなく、それよりもバッターボックスに立たないことが良くないという考え方です。「自分なんてまだまだだ」と思っていては新しいアイデアも生まれませんし、組織自体もどんどん内向きになってしまいますから。

- 堂上

- 素敵です。僕もウェルビーイングを分析しているなかで、挑戦できる環境がものすごく大事だということがわかってきました。

- 花坂

- そうですよね。それに、社員には挑戦者でありつつ応援者でもいてほしい、つまり傍観者にはならないでほしいと思っています。自らが挑戦することも大事だし、誰かが頑張っていることに興味を持って能動的に応援する。「好きの反対は無関心」という言葉もありますが、周囲に無関心でいる社員が多い組織にはなってほしくありません。

- 堂上

- とてもわかります。花坂専務をはじめとする経営陣がそのようにおっしゃってくれると、社員もバッターボックスに立ちやすくなりますよね。

- 渡邊

- 挑戦者というと、ともすれば強引に周囲を引っ張ってしまいがちなところを、花坂さんの言葉には“わたしたち”感があって、「一緒に山の向こうに行ってみようぜ」と声をかけている感じですね。具体的に、経営視点で意識していることはありますか?

- 花坂

- やっぱり人的資本経営は重視していて、社員の能力をどこまで最大化できるかということを大事にしています。私がツーリズム事業を統括するようになったのはちょうど4年前からなのですが、初年度から1年に1回、全国112個所をすべて回るタウンミーティングというものを実施しています。

- 堂上

- 112個所ですか……!では、ほとんど東京にはいらっしゃらないんですね。花坂専務がいらっしゃることで、社員同士でもまた新しい対話が生まれますよね。

- 花坂

- そうなんです。タウンミーティングに取り組み始めた頃はコロナ禍真っ只中で、当時の状況や今後の方向性について私が1時間程ひたすらプレゼンしていたのですが、徐々に社員全体が未来を見るようになりました。今では、社員が「自分が所属する組織がどうありたいか」を私にプレゼンしてくれています。

タウンミーティングを通して、社員には「今いる人にしか未来は作れない」「10年後の新入社員のために今自分たちができることは何なのか」という考え方を持っていてほしいんです。逆に経営会議では出てこないような、現場ならではの声に私自身が気づかされることもたくさんあります。

- 堂上

- 素晴らしいですね。僕はウェルビーイングな組織には外圧も欠かせないと思っているんです。花坂専務という、現場からしたらある意味「外の人」が客観的にその組織を見ることで、また新しい対話や気づきが生まれているのではないでしょうか。

- 花坂

- 例えば、カウンター営業と法人営業は普段ほとんど関わりがありませんが、タウンミーティングでは部署を超えて対話も生まれます。お互いの仕事に興味を持つことで生まれる視点やアイデアもたくさんあって、そこに喜びを見出している社員も多いようです。

- 堂上

- まさに「越境」ですね。

- 花坂

- はい。それから「社会的有用性」、つまり自分たちの仕事が誰かの役に立っている感も大切だと思います。コロナ禍は本当に苦しかったのですが、旅行ができないならとそれ以外で社会に対してできることにたくさん取り組みました。旅行ニーズが復活してきた後も、旅を通じて何を生み出すのか、人と人、企業と企業をつなげて社会のために何ができるのかという貢献意識を持っている社員は、自己効力感も強い感じがしますね。

いつ・どこにいてもチャンスを掴める社会を作りたい

- 渡邊

- 旅を通して自分の新しい感覚に気がついたり、旅が自分のウェルビーイングのあり方を考えるきっかけになったり。そういう意味では、旅のような日常生活と離れたところから自分を見つめることができる時間は、人がウェルビーイングに生きていく上で欠かせないものですね。

- 堂上

- そうですね。ここでお伺いしたいんですが、花坂専務自身は何をしているときにウェルビーイングを感じますか?

- 花坂

- 料理ですね。仕事柄出張や会食も多いんですが、そのときに食べたものを自分で再現するのにハマっています。あとはお酒が好きなので、「このお酒には何が合うかな」と考えたり、季節の食材を調理してそれに合うお酒を考えたり……。とにかく包丁を握っている間は目の前のことに集中して楽しめています。

- 堂上

- ぜひ今度はお酒を飲みながらお話しさせてください(笑)。最後に、次世代が活躍する未来に向けてJTBさんはどんな社会を作っていきたいか、展望をお聞かせください。

- 花坂

- 我々は以前から「旅行会社」ではなく「交流を創造する会社」という言い方をしていて、グローバルな視点を持ってボーダレスに人々が交流できる状態を作りたいという思いがあります。特に日本は高齢化社会が進んでいますから、インドネシアやフィリピンのように平均年齢が20~30代の国の活力を取り入れながら、一緒にアジア全体を盛り上げていきたいです。

そのうえで、日本国内においても都市部に一極集中するのではなく、いつでも・どこにいてもチャンスを掴める社会を作っていくような地域活性化のビジネスもしていきたいですね。これらはあくまで一例ですが、こういったサステナブルな人と人、人と地域などの交流を創造していくことを通じて、ウェルビーイングが派生・循環するような「平和で心豊かな社会」を実現していくことは、我々JTBの重要な役割だと認識しています。

- 堂上

- 交流を創造していくことで、ウェルビーイングが派生・循環する、とても共感します。またお話された例のように、僕たちも進学や就職で東京や大阪に出てきた人たちが、I・Uターンで地域に戻り、ウェルビーイングに働いている姿をWelluluでどんどん紹介したいと思っています。ぜひ今後もご一緒できたら嬉しいです。本日は貴重なお話をどうもありがとうございました!

- 花坂・渡邊

- ありがとうございました!

サービス紹介

MY LIV PROGRAM - 私のパーパスからはじまる、個と組織の理念調和の旅 –

企業のパーパス経営やWell-being経営への社会的関心が高まる中、MY LIV PROGRAMではパーパス(=存在意義・使命・生きがいなど)を持つことこそWell-beingにつながると考えています。MY LIV PROGRAMは、旅を活用し、旅先での「出逢い・対話・問い」を通じて、従業員が自身のパーパスと向き合ったうえで、組織のパーパスとの調和を図る研修プログラムです。自己の存在意義や生きる目的を明確にし、組織のパーパスと向き合うことで、仕事への向き合い方を変容させ、従業員の成長と組織の発展を同時に促します。従業員エンゲージメントの向上と、組織のサステナブルな成長に寄与し、個人と組織のWell-beingを実現します。